- デジタルアーカイブTOP

- 重要文化財(国絵図等)

- 天保国絵図

天保国絵図

江戸幕府の命で、慶長・正保・元禄・天保の4回、全国規模で国ごとの絵図等が作成されました。 このうち天保国絵図は、天保6年(1835)その作成が命じられ、同9年(1838年)に完成しました。縮率・描法等は元禄図と同様で、1里を6寸とする縮尺(約21,600分の1)で、山、川、道路等が描かれ、街道を挟む形で描かれている黒丸は一里塚の表示です。郡別に色分けされた楕円形の枠内には村名と石高が、白四角で示された城下町には地名と城主の名前が記されています。各絵図の一隅には、郡ごとの色分け・石高(こくだか)・村数を列挙した凡例が記され、最後に国絵図の作成に関係した勘定奉行・勘定吟味役・目付の氏名が加えられています。一部の地図には罫線が引かれています。陸地測量部が新たな地図作成のために、国絵図を模写したこともあり、明治維新後も実務に活用されていました。 国立公文書館には、天保国絵図全国分83鋪(重複を含めると119枚)、縮小図等12鋪が保存されています。元禄国絵図及び松前島から琉球まで国ごとに各村の石高を記した「天保郷帳」85冊等とともに昭和58年(1983)国の重要文化財に指定されました。天保国絵図は、良質の料紙に描かれた上、何重にも裏打ちがされているため、かなり厚いものになっております。そのため折り目によるかすれ・しわ等がみられますが、今回の撮影は、現状に手を加えることなく行っております。そのため一部不鮮明個所がありますが、ご了承下さい。

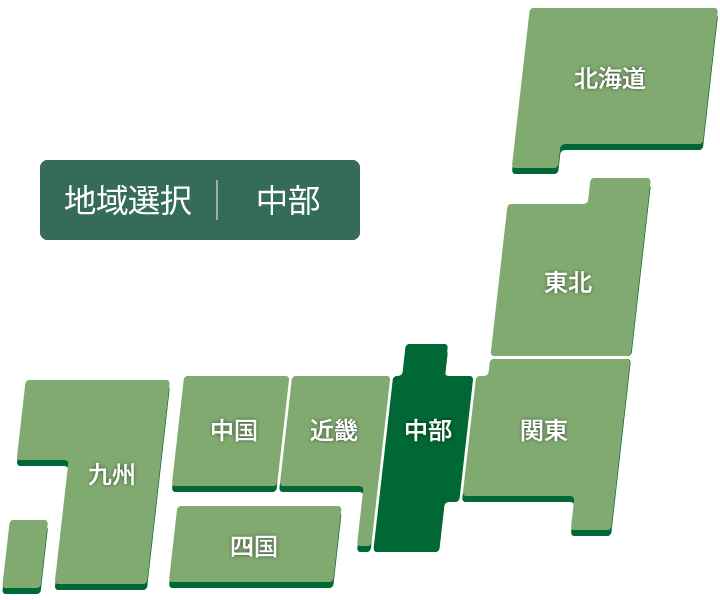

- 地域選択:北海道

- 地域選択:東北

- 地域選択:関東

- 地域選択:中部

- 地域選択:近畿

- 地域選択:中国

- 地域選択:四国

- 地域選択:九州

リスト表示

-

佐渡国

さどのくに

金山の町相川の海岸線には、柵をめぐらせた番所が3箇所も描かれ、現在観光用に開放されている惣(宗)太夫口等の金山の坑口が描かれています。 原図サイズ:東西179cm×南北309cm。

-

越後国(新発田村上領)

えちごのくに(しばたむらかみりょう)

原図サイズ:東西367cm×南北614cm。

-

越後国(高田長岡領)

えちごのくに(たかだながおかりょう)

原図サイズ:東西608cm×南北521cm。

-

越中国

えっちゅうのくに

原図サイズ:東西448cm×南北502cm。

-

能登国

のとのくに

原図サイズ:東西317m×南北498cm。

-

加賀国

かがのくに

原図サイズ:東西384cm×南北489cm。

-

越前国

えちぜんのくに

曹洞宗の総本山として有名な永平寺には、寛延2年(1749)再建された二層の楼門を持つ山門が描かれています。 原図サイズ:東西459cm×南北423cm。

-

若狭国

わかさのくに

現在はすっかり市街地化している小浜城の跡地ですが、当時は海に面した城郭であったことが伺えます。 原図サイズ:東西272cm×南北390cm。

-

甲斐国

かいのくに

富士山、八ヶ岳(獄)、(甲斐)駒ヶ岳(嶽)などは、彩色も鮮やかに山体も大きく描かれています。原図サイズ:東西399cm×南北357cm。

-

信濃国

しなのくに

原図サイズ:東西480cm×南北857cm。

-

伊豆国

いずのくに

伊豆半島の東海上に、位置関係は正確ではありませんが、伊豆七島が描かれています。 原図サイズ:東西414cm×南北457cm。

-

遠江国

とおとうみのくに

原図サイズ:東西394cm×南北392cm。

-

駿河国

するがのくに

「天の羽衣」で有名な三保の松原は、江戸時代には三保村全体が松に覆われていたといわれていますが、その様子は地図上からも読み取ることができます。 原図サイズ:東西445cm×南北385cm。

-

三河国

みかわのくに

原図サイズ:東西385cm×南北444cm。

-

尾張国

おわりのくに

名古屋の外港熱田宿には、「御蔵」の記載があります。 原図サイズ:東西295cm×南北419cm。

-

美濃国

みののくに

原図サイズ:東西587cm×南北492cm。

-

飛騨国

ひだのくに

原図サイズ:東西383cm×南北485cm。